エグゼクティブ・サマリー

日本経済

- 高市政権の方向性としては、財政支出の増加、企業の投資促進を通じて、強い需要を創出し、賃金上昇、高成長を目指すというものであろう。政策実現には他党との連携が鍵となる。

- 名目賃金の上昇に加え、インフレの一旦の鈍化があれば、実質賃金の上昇も期待でき、日本経済は緩やかな回復を継続する。米国の対日自動車関税が15%にとどまり、来春の春闘に向けての懸念は後退した。

国内債券市場

- 遅くとも2026年1月までに日銀は利上げを実施するだろう。長期金利は、1%台後半の推移を予想する。

- クレジット市場では、円金利のボラティリティ上昇がリスクとして存在する中、引き続き中期ゾーンの劣後債に投資妙味を見込む。

日本経済 注目の経済指標・イベント

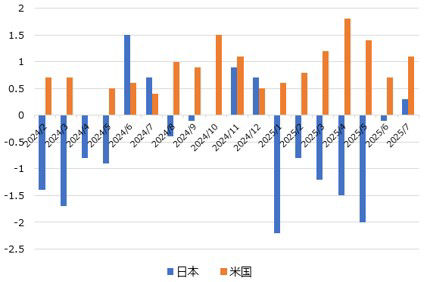

総人口減少と外国人人口の増加

- コロナ禍以降、婚姻件数の急減を背景に出生数が大幅に減少す る一方で、外国人人口は大幅に増加している(図1)。日本経 済にとっては、外国人人口の増加は個人消費など需要押上げ効 果をもたらすが、供給面でもプラスの効果がある。労働力人口は、 外国人の流入に加え、女性を中心とする労働参加の進展もあり増 加傾向にある。

図1 総人口減少と外国人人口増加(前年比、千人)

データ出所:総務省よりPGIMジャパン作成(2025年9月時点)

- 日本では65歳以上の高齢者が全体の30%を超える一方、20~ 30代の人口は全体の20%程度にとどまる。これに対し、外国人人 口は20~30代を中心に増加している。

- 中長期的にみると、外国人人口が増加基調を保つかは不透明だ。 主な流入元であるアジア諸国は少子高齢化を迎えつつある。また 国籍別では中国以外の地域からの増加が目立つ。日本の賃金水 準が相対的な魅力を維持できるかどうか注視される。移民政策の 方向性も重要だ。

内外金融政策見通し

- FRBのドットプロットをみると政策金利の見通しについては委員の間 で見方が分かれている。景気後退リスクが高まれば利下げに動くとは 思うが、インフレ率が高止まりしている状況では、市場が織り込む程 の利下げが実施されるかどうかは流動的だ。

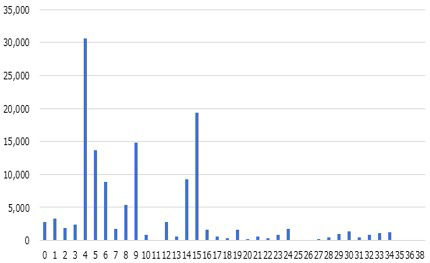

- 日本では長らくインフレ率に対して名目賃金の伸びが追いつかず、 実質賃金が低迷する状況が続いてきた。しかし、足元では物価上 昇を上回る賃金の伸びが見られ始めており、今後は実質賃金のプ ラス定着が期待される局面にある(図2)。米国の対日自動車関 税が15%にとどまったことから、2026年の春闘を過度に懸念する必 要はないと考えられる。一方で、海外景気や関税の経済に与える 影響には不透明感が残っており、日銀は利上げのペースについて慎 重な姿勢を維持すると見られる。

図2 実質賃金(前年同月比)

データ出所:厚生労働省、米労働統計局よりPGIMジャパン作成(2025年7月時点)

注:帰属家賃を含むベースで算出。米国は週給データ。

国債需給見通し

- 7-9月期には長期金利が上昇した。7月には財政懸念が意 識され、超長期債の値動きが大きくなり、イールドカーブはス ティープ化した。参院選に向けて与党が過半数割れとなるとの 観測が広がり、国債利回りは上昇したが、選挙結果が想定の 範囲内に収まったことから、選挙後は財政懸念を背景とした超 長期債の金利上昇は一服した。7月23日には日米間の関税 交渉が合意に至ったとの報道がサプライズとなり、市場は大幅な 株高債券安で反応した。その後日本銀行の早期利上げ観測 が高まり、短中期債を中心に国債利回りが上昇した。

- 米国経済は雇用、消費の減速が見えてきているが、利下げの 余地も大きいため急速な悪化はさけられるであろう。

- グローバル経済が減速するもののリセッションには至らないとの前 提に立てば、日銀は遅くとも2026年1月までに利上げを実施し、 7月頃に政策金利が1%に達するとの織り込みは維持されるで あろう。長期金利は、1%台後半の推移を予想する。

- どこまで利上げが実施されるかについての議論は始まったばかり だが、名目1%程度で一旦利上げが停止すると予想する向き もある。その背景には、中立金利を保守的に見積もり、1%程 度と捉える見方に加え、中立金利はそれ以上としつつも、グロー バルな景気サイクルの影響により利上げがその水準で止まると 考える見方がある。

図3 流動性供給入札 年限別発行額(過去1年間、億円)

データ出所:財務省よりPGIMジャパン作成(2025年9月時点)

注:額面ベース。2024年10月~2025年9月発行銘柄の、2025年9月時点の残存年限で表示。

国内債券市場

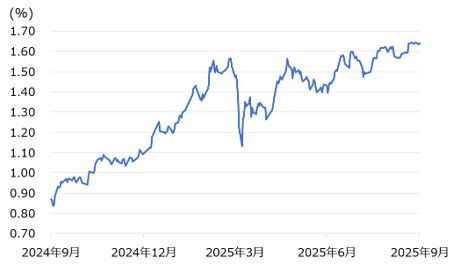

国債:7-9月期の振り返りと10-12月期の見通し

- 7-9月期には長期金利が上昇した。7月には財政懸念が意 識され、超長期債の値動きが大きくなり、イールドカーブはス ティープ化した。参院選に向けて与党が過半数割れとなるとの 観測が広がり、国債利回りは上昇したが、選挙結果が想定の 範囲内に収まったことから、選挙後は財政懸念を背景とした超 長期債の金利上昇は一服した。7月23日には日米間の関税 交渉が合意に至ったとの報道がサプライズとなり、市場は大幅な 株高債券安で反応した。その後日本銀行の早期利上げ観測 が高まり、短中期債を中心に国債利回りが上昇した。

- 米国経済は雇用、消費の減速が見えてきているが、利下げの 余地も大きいため急速な悪化はさけられるであろう。

- グローバル経済が減速するもののリセッションには至らないとの前 提に立てば、日銀は遅くとも2026年1月までに利上げを実施し、 7月頃に政策金利が1%に達するとの織り込みは維持されるで あろう。長期金利は、1%台後半の推移を予想する。

- どこまで利上げが実施されるかについての議論は始まったばかり だが、名目1%程度で一旦利上げが停止すると予想する向き もある。その背景には、中立金利を保守的に見積もり、1%程 度と捉える見方に加え、中立金利はそれ以上としつつも、グロー バルな景気サイクルの影響により利上げがその水準で止まると 考える見方がある。

図4 10年国債利回りの推移

データ出所:Bloomberg(2025年9月30日時点)

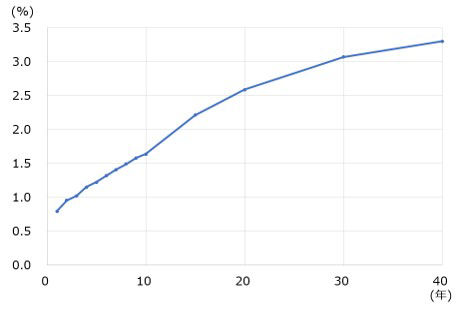

図5 国債イールドカーブ

データ出所:日本相互証券(2025年9月30日時点)

クレジット:7-9月期の振り返りと10-12月期の見通し

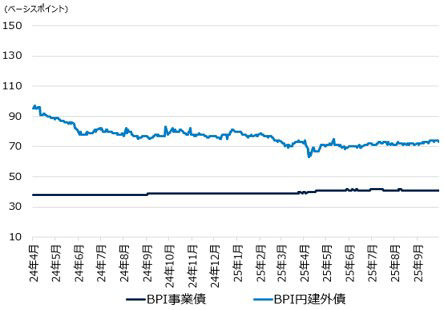

- 国内社債スプレッドは7-9月期で変わらずで、円建外債スプレッ ドは同期間で1bp拡大した。国内では参議院選挙が行われ、 自公連立与党が過半数割れとなった。結果を受けて野党との 政策運営による財政拡張懸念から金利は上昇傾向となったが、 クレジットへの影響は限定的だった。海外ではトランプ政権の関 税政策によるマクロ景気等への影響が明確には顕在化せず、9 月には米国で利下げが行われた。また、日米通商交渉も妥結 に至ったことで、総じてリスクセンチメントは良好な状況となりクレ ジットスプレッドは総じて堅調な推移となった。

図6 対国債スプレッド

データ出所:野村総合研究所(2025年9月30日時点)

- 国内社債の7-9月期の新発債発行額は4.0兆円となり、前年 同期比6.5%減となった。円長期金利の上昇をうけて、10年以 上の起債額は前年同期比で大幅に減少し、短中期ゾーンに起 債が集中した。また、海外市場ではNTTファイナンスや日産自 動車など、本邦企業による大型起債が見られた。

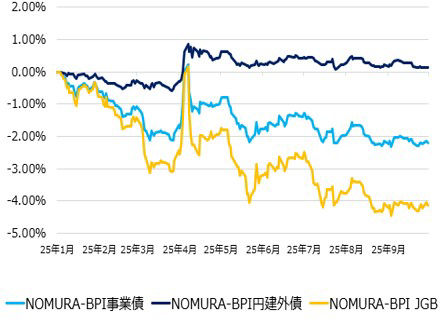

- クレジット市場の注目点は円金利のボラティリティだと思われる。 国内の政治情勢に不透明感はあるが、基本的には財政拡張 の方向性になりそうで、長期および超長期金利への上昇圧力は 継続すると思われる。絶対値へのニーズがサポート要因となるも のの、長期ゾーンの社債の需給にネガティブな影響が及ぶ可能 性もある。トランプ関税のリスクは相応に減少してきた。米国景 気は緩やかに軟化する中、利下げを通じて顕著なリスクオフにな る可能性は低いと考える。引き続き中期ゾーンを中心とした劣 後債に投資魅力があるという見方を維持する。

- 本邦社債発行体の信用力はおおむね堅調に推移すると見てい る。米国による追加関税の影響は、これまで自動車業界が顕 著だったが、8月以降、日本からの全輸出品目に対して25%の 追加関税が課される見通しとなり、製造業中心に幾つかの業種 の収益に影響が広がる可能性がある。ただし、企業収益やキャッ シュフロー創出力が持ち上がっている中でもあるため、関税の影 響がクレジットファンダメンタルズを全体として著しく脅かす可能性 は低いと見る。

図7 年初来トータルリターン

データ出所:野村総合研究所(2025年9月30日時点)

本資料はPGIMジャパン株式会社の債券運用部が執筆したものです。

本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘又は販売を目的としたものではありません。また、本資料に記載された内容等については今後変更されることもあります。

記載されている市場動向等は現時点での見解であり、これらは今後変更することもあります。また、その結果の確実性を表明するものではなく、将来の市場環境の変動等を保証するものでもありません。

本資料に記載されている市場関連データ及び情報等は信頼できると判断した各種情報源から入手したものですが、その情報の正確性、確実性について当社が保証するものではありません。

本資料に掲載された各インデックスに関する知的財産権及びその他の一切の権利は、各インデックスの開発、算出、公表を行う各社に帰属します。

過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果等を保証するものではありません。

本資料は法務、会計、税務上のアドバイスあるいは投資推奨等を行うために作成されたものではありません。

当社による事前承諾なしに、本資料の一部または全部を複製することは堅くお断り致します。

“Prudential”、“PGIM”、それぞれのロゴおよび“ロックシンボル(The Rock)”は、プルデンシャル・ファイナンシャル(本社:米国ニュージャージー州ニューアーク)およびその関連会社のサービスマークです。英国プルーデンシャル社とはなんら関係はありません。

Collapse SectionPGIMJ123371 4899704-20251015